走出地球,我们该吃什么?回眸太空食品六十年,带给我们的不止是想象

编者按:本文来自微信公众号“Foodaily每日食品”(ID:foodaily),作者:Foodaily,36氪经授权发布。

“浩渺太空里,人类的每一次尝试都意义非凡。不论是种一粒种子,还是烤一块饼干,都凝结了探索未知的巨大勇气和胆识。——写给4.12国际航天日”

在第十个国际航天日到来之际,环视仍处在疫情阴影之下的世界,既感叹人类命运多舛,又被勇于探索的太空精神所振奋。疫情让人类前进的脚步暂停片刻,却无法浇灭心中对遥远未来的向往。

与数十年太空探索紧密相伴的,除了基础科学和前沿技术,还有飞速进化的太空食品。

在普通人的眼中,太空食品就像那个装载它的巨大船舱一样充满神秘感和科技感。太空食品的开发历程,是另一部人类航天史。一盒盒罐头,一袋袋速食包,其背后都是科技的一次次飞跃。

太空食品有哪些不同于普通食品的特别之处?如何制作,在哪里制作它们?中国的太空食品处于怎样的水平?研究太空食品,对于民用食品产业有何意义?

接下来从5块饼干讲起。

五块曲奇饼干,点燃人类对太空食物的无穷幻想

SpaceX Dragon太空舱于今年1月7日降落在太平洋,除了来自国际空间站的近两吨装备,还有一批特殊的货物——5块巧克力曲奇饼干,由宇航员Christina Coch和Luca Parmitano使用特制的微重力烤箱在太空中烘焙而成,这是世界上首批在太空诞生的饼干。

在太空环境中进行烘焙与地球上完全不同。在地球上,烤箱中的空气被加热上升,然后冷却下降,从而不断循环,均匀地散发热量,这种对流与传导对于烹制食物必不可少。但在太空中,被烘烤的食物在失重环境中会四处飘浮,热空气也不会上升,传统烤箱将无法工作。

为了解决这些问题,科学家们将烤箱的加热元件排列在绝缘圆筒壁上,以确保曲奇能够均匀受热。他们使用经过特殊设计的硅胶袋来使面团在烘烤时保持不动,让蒸汽和热空气流出的同时也能防止诸如面包屑之类可能造成威胁的东西飘走。

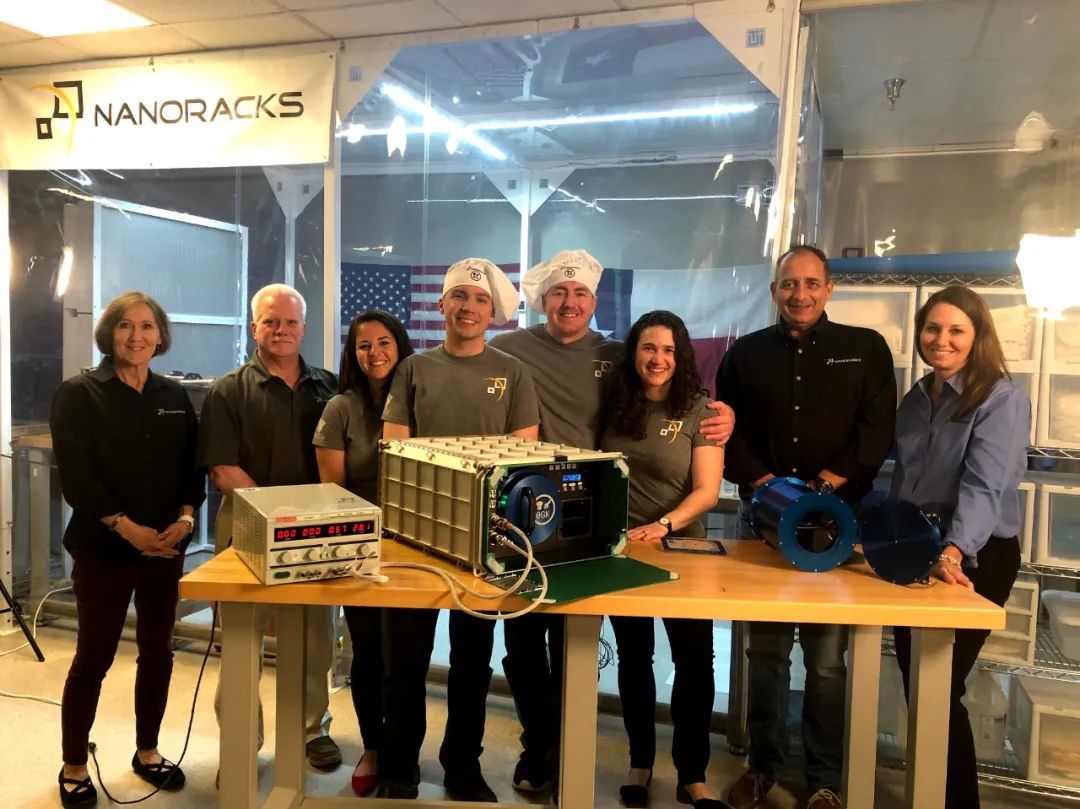

Nano Racks公司的项目开发团队在位于美国德克萨斯州Webster的实验室里展示为太空曲奇而设计的烤炉。图片来源:scientificamerican

除了气流问题,潜在的火灾风险也是巨大的挑战。研究人员必须通过严格的安全测试以避免使机组人员陷入危险。为此,开发人员为烤箱设计了专门的通风和隔热组件,使加热得到很好地控制。

图片来源:DoubleTree

“太空饼干”项目由希尔顿酒店旗下连锁品牌商Double Tree、商业太空服务提供商Nano Racks与零重力厨房(Zero G Kitchen)合作开展。太空饼干的成功将在真正的太空环境中进行食品加工向前推动了一大步,让严谨枯燥的太空之旅充满乐趣,也为人类食品打开一扇充满想象的未来之门。

探秘太空食品

太空食品针对宇航员在太空环境中的饮食需求,在食材选择、营养设计、加工工艺、包装等基本要求上,以及由政府主导,科学家领衔的开发模式上,都与普通食品截然不同。

弹指六十年:太空食品开发简史

自1961年苏联宇航员加加林完成人类首次太空遨游以来,太空食品都是在地球上预制好的复合型食品。为了保证航天员在失重、辐照、生存空间狭窄或其他环境突变情况下身体机能的正常运转,太空食品除了具有体积小、重量轻、易携带及食用简单等特点外,还具有高营养密度和均衡全面的营养搭配。

1975年实施的苏、美“联盟-阿波罗”联合飞行计划中航天员食用的太空食品。图片来源:NASA

在载人航天的起步阶段,也就是1960年代初期,宇航员们吃的是经过高度改造的食物,通常被称为“药片餐”,“药片”上涂有一层明胶,以减少食物的碎裂。

到1960年代中期,食物的品种更加丰富——新加入了甜点如奶油糖果布丁,但是产品的设计思路和风味口感并没有本质变化。

1960年代后期,在阿波罗飞行任务中,科学家开发出可复水食物。在1968年至1972年间,随着载人航天飞行时间的延长和航天器性能的发展,食品科学家开始使用铝罐存储太空食品,开发出更加灵活的包装,并发现了保持加工食品营养品质和延长保质期的方法。

图片来源:WIKIPEDIA

1970年代,食品科学家们能够给第一个空间站提供72种不同的预制与可复水食品,宇航员能够围着桌子一起吃饭,使用传统的餐具(刀、叉、勺和用来打开塑料容器和密封包装的剪刀),这时候,太空餐才真正有了一丝“人间烟火”气。

上世纪八九十年代,太空食品家族中陆续引入预处理和单独包装食品,以及新鲜食品。宇航员的菜单空前丰盛,食物的味道也和地球上相差无几。太空食品开始注重地域风味和航天员的口味偏好,很多调味品出现在菜单里,比如90年代进入太空舱的塔巴斯科辣酱,就成为美国宇航员“安抚心灵”的美味。

进入21世纪,食品加工和包装技术的发展,将管状太空食品彻底赶出,取而代之的新一代太空食品包括了热稳定类、辐照类、冻干类、中含量水分类(如面包、果干、水果和浆果甜点)、即食类(饼干、糖、坚果)、各种饮料(不含碳酸和酒精)以及新鲜果蔬。

中国航天事业虽起步较晚,但近年来加速向前,太空食品也不甘下风。2016年10月发射的“神州十一号”载人飞船,所携带的食品类型丰富,包括主食、副食、饮品、即食品及功能性食品等六个大类近百种食品。航天员甚至能在太空舱中吃到冻干冰淇淋。

小厨房里的大工程:NASA如何开发太空食品?

位于美国休斯敦的约翰逊航天中心,负责太空食品开发的NASA是其主要的服务客户。图片来源:wikipedia

众所周知,美国国家航空航天局(NASA )承担了太空食品的开发重任。NASA的太空食品系统实验室(SFSL),由测试厨房(包括备菜区和感官测试间)、食品加工实验室、食品包装实验室和分析实验室四个部分构成。

在SFSL,研究团队对食品进行理化与感官分析,设计菜单,研究在室温条件下保持食品稳定的食品加工技术,长期储存技术;同时负责制造、测试各类太空食品包装。SFSL目前研究8种食品加工技术,包括可复水技术、热稳定技术、辐射杀菌技术、部分脱水技术、自然形态食品、新鲜食品、冷藏技术和冷冻技术。大多数食物都经过预加工,无需冷藏,开封即食,或可立即复水,或可立即再加热。

加工的太空食品必须确保其质量和安全。新鲜的水果和蔬菜很少经过加工——它们用200ppm的氯清洗消毒,风干,然后放在食品托盘上,准备好储存在新鲜食品柜里。有些蔬菜,如胡萝卜和芹菜,则用密封袋包装。所有新鲜食物均需在任务的头几天内吃完,因为它们很快就会变质。

NASA的科学家们使用某些特定加工技术稳定食品货架期。适度的热处理可将保质期延长至三年。辐照、降低食品的pH值和水分活度、冷冻干燥,以及除氧等气调措施这些民用食品中常用的防腐手段,在太空食品实验室中则被赋予更严苛的条件和更特殊的使命。所有太空食品必须具有至少9个月的保质期。前往国际空间站的食品,保质期至少一年,而担负星际探索重任的食品则须具有五年以上的保质期。

NASA太空食品系统实验室研制的太空食品样品。图片来源:pinterest

为了减少污染,需要开发特殊的包装材料。重量、形状和废料的回收处理都是重要的考量因素。目前,科学家们利用Mylar®、Aclar®和聚乙烯等材料制造柔性容器和包装袋,而一些常规包材,如铝箔袋和铝罐,则成为必要的补充。

除了食物本身,NASA研究团队也一直在寻找改善宇航员进食体验的方法。诸如在太空飞行中做饭、端饭和进食的方式,太空食品制备所需的硬件,都是他们的研究课题。

在起飞前的8至9个月,宇航员们在SFSL的感官实验室里对各种完成试制的食物进行品尝打分,帮助实验室设计太空菜单。在起飞前5个月,宇航员从两百多种食品中选择自己中意的菜单,NASA营养师分析每一份菜单的营养含量,结合宇航员的身体条件和口感偏好判断营养评分,修改膳食计划,最终完成菜单确定。

一旦菜单获得通过,它们就被交给航天设备公司进行加工、包装和储存。最终在发射前两至三天,这些耗费食品科学家心血的太空食品就置于航天飞机中,静待自己的太空之旅。

“太空菜园”不是梦

2015年上映的科幻大片《火星救援》,男主角在自建的“蔬菜大棚”种植马铃薯。图片来源:NASA

对于宇航员来说,来自地球家园的美味固然重要。但在一些情况下,能够吃到货真价实的太空自产食物,则具有更为重要的意义。遇到突发情况,或打算开发“星际生产力”的宇航员们,能否像《火星救援》里的宇航员Mark Watney那样,仅靠火星红土,就可以在自建的蔬菜大棚里种出马铃薯呢?

对于火星种菜的奇想,NASA曾经表示,火星上的土壤确实含有植物生长所需的部分营养。营养成分能否支撑植株生长,则取决于宇航员在火星上的降落位置,很可能需要向土壤中补充肥料。

事实上,开发“太空菜园”早已成为NASA和其他研究机构的重要课题。有研究表明,一些必要的人体营养物质,如钾和维生素k,要么在加工和预包装的太空食品中缺乏,要么在长期的任务期间会降解殆尽,就像维生素B1和C一样。其中一些营养物质可以通过新鲜的沙拉作物补充,并以天然的、全食物的形式提供抗氧化剂和植物素。而在太空中种菜,就是最直接的膳食补给办法。

2015年8月10日,国际空间站上的NASA宇航员第一次品尝到了在太空种植的红罗马生菜。图片来源:NASA

2014年始,NASA研究小组在肯尼迪航天中心实验室里,用表面灭菌的生菜种子开展太空生菜的种植研究。在与国际空间站相同的温度、二氧化碳和湿度条件下,一颗颗生菜破土而出。

与地球作物相比,太空生菜富含钾、钠、磷、硫和锌等元素。还含有丰富的抗炎酚类物质,花青素和抗氧化成分含量也与地球生菜基本相同。

更重要的是,太空生菜上检测到的细菌中没有任何一种会导致人类疾病,其真菌和霉菌孢子含量均在正常范围内,从生物安全性上完全适合人类食用。

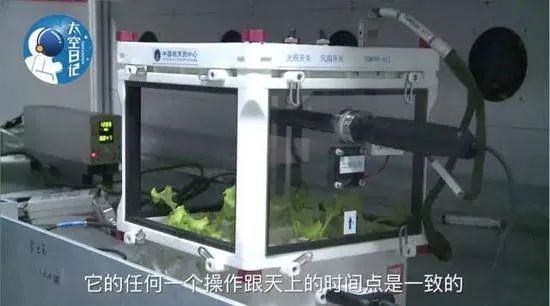

“神舟十一号”航天员景海鹏撰写的《太空日记》中,披露了太空生菜的种植过程。图片来源:《太空日记》

不止是NASA,中国的飞船里也同样进行着太空植物的探索。2016年,“天宫二号”搭载了水稻和拟南芥两种植物进行长周期培养实验。而在同一年发射的“神舟十一号”飞船上,进行了为期30天的生菜种植研究。

尽管这些生菜暂时不会让航天员食用,而是带回地球进行各项检测。但我们完全相信:中国航天员吃到太空蔬菜的日子已近在眼前!

太空食品“下凡尘”,为民用食品产业注入勃勃生机

太空食品的研发需要大量尖端科技做支撑,虽然民间力量极少参与,但其中的关键技术在完成历史使命后,往往成为推动民用食品产业发展的强大动力。像如今在食品行业被广泛采用的真空冻干技术、蒸煮包装技术,最早都是来自太空食品。而被誉为“创客革命”最主要动因的3D打印技术,则与太空食品有着一段不解之缘。

脱胎于NASA项目,奥斯丁初创公司将3D打印做成一门好生意

2013 年,NASA将小企业创新研究(SBIR)合同授予位于德克萨斯州奥斯汀市的一家初创企业——系统和材料研究公司(SMRC),旨在用创新技术提升太空食品的整体品质。

在太空环境下,如何更快更方便地制作食物呢?这家初创公司提出“用3D打印机为宇航员制作食物”的宏伟构想。他们设想将蛋白质、淀粉等营养素材以干粉形式储存,直接送入 3D 打印机,在打印喷头中与油或水混合。微量营养素和调味品则会以液体或糊状形式分装,然后通过喷墨打印机添加。

然而和大多数研究项目一样,SMRC的方案当时只不过是一个尚未成形的、十分概念化的想法。

在NASA的资助下,公司创始人Contractor和同事们成功开发出一套食物打印系统,能够用营养素粉、食用油和其他液体打印出少量基本食物。

在用于改进营养成分的SBIR 二期资金没有及时到位的情况下,Contractor开始思考 3D 食品打印的其他应用。3D打印定制披萨?在食物上制作裱花和纹理?这些奇思妙想基本源于Contractor参与的NASA深空项目。利用这些知识和技术,他在家制造了一台3D打印原型机。

Bee Hex研制的3D食品打印机。图片来源:gadgetify

2016 年,Contractor成立了自己的公司 Bee Hex。并带着这款原型机四处进行技术展示,将做出来的披萨售卖给路人。此事偶然被媒体报道,竟为Bee Hex带来近 100 万美元的种子基金。于是,Bee Hex开始尝试其他的商业模式,比如开发独立式打印机,面包店可以用这种打印机设计个性化甜品。该公司正与美国陆军合作研究一款体能恢复棒打印机。机器能够根据每个人的独特需求,如遗传信息、新陈代谢特征和血液标记物等,量身定制私人营养棒。

Contractor相信:3D 打印设备真正的革命性进展将出现在太空中,除了食品,还可以打印新药物或人体组织器官,让宇航员在太空生活中彻底无忧。

从太空粮到超级谷物,一粒麦子的传奇经历

如果人类去火星只能带一种食物,那一定是——“藜麦”

图片来源:Google

藜麦,被誉为地表最强的全能植物,在南美洲的安第斯高原已经存在了3千年(也有说7千年)。几个世纪前,因为西班牙人的殖民统治而被禁止食用,“降级”成为小品种的杂粮。

这几年,藜麦似乎一夜间风行全球。翻开藜麦的兴衰史,我们惊讶地发现:让它重现天日的,居然是NASA。

上世纪80年代,在美苏太空竞赛的大背景下,NASA启动了火星探索计划,旨在为殖民火星寻找一种合适的粮食作物。

在研究众多粮食作物后,NASA发现藜麦具有极高且全面的营养价值,在植物和动物王国里几乎无与匹敌。况且藜麦生长速度快,种仁生产良好,使得它成为太空活动的理想食品。

在藜麦被选为美国航天员专用食品后,藜麦渐渐走入大众视野。之后,美国政府把藜麦引种到美国,很快成为那些追求健康生活的时尚人士的新宠。据说,美国天后碧昂丝曾经靠吃藜麦成功减重50斤,藜麦以迅雷不及掩耳之势迅速蹿红社交网络,取代牛油果的王者之位,成为食品界最名副其实的“超级网红”。

在欧美流行风的影响下,联合国将2013年宣布为“国际藜麦年”,正式推荐藜麦为最适宜人类的完美的全营养食品。

科学背书、高端气质、全民焦点……能够进入太空食谱的食材,具备了成为流行食品的基本元素。藜麦的“重生”经历不禁让我们疑惑:网红食品到底谁说了算,是大众,还是研究太空食品的科学家?

国民品牌的太空情怀

尽管当前疫情形势仍然严峻,但中国正在坚定不移地实施“2020空间探索计划”。这一计划最重要的项目之一是在2023年建成永久性空间站。中国航天事业的高速发展彰显出东方大国的实力和梦想,也让越来越多的食品企业情系航天,一个个国民品牌纷纷与“中国航天”建立合作关系,打造品牌助力民族梦的公益形象。

2012年,李锦记开始为“神舟九号”航天员研发太空酱料,由此拉开与中国航天合作的序幕。期间通过众多航天食品研究专家与研究机构的严苛审查与检测,最终有五款酱料被选入航天员食谱,这也是中国酱料首次进入太空。

2019年8月,康师傅携手深圳绿航星际太空科技研究院共建 “航天方便食品联合实验室”,深度研发航天方便食品。

此外,蒙牛、甄养、长寿花、洋河股份等企业通过提供物质、资金上的资助,举办太空主题公益活动等形式助力航天事业,让中国航天激发出的民族自豪感转化为对民族品牌的支持,带动整个食品产业的腾飞。

总结

随着载人航天驻留时间不断延长,人类探索太空的目标也不断向深空延展。

如何全面提高宇航员的免疫力,降低太空辐射、长期失重造成的机体损伤?如何种出能够耐受缺光少氧的全天候型太空粮食和果蔬?如何将当前民用食品包装领域的热点,如纳米复合包装、气味吸收包装、液晶聚合物包装等应用于太空食品,全面提升食品品质?这些都是太空食品未来需要攻克的难题。而在研发过程中,民间食品力量的积极参与,则将推动整个行业的技术创新能力。

太空探索,是对人类体力、智力和想象力的综合考验。食品科技将成为影响太空事业前行步伐的关键一环。

2020,疫情将改变这个世界。人们在思考今后的生活,企业在思考未来的生意,而终有那么一群人,在思考人类的未来。你,愿意加入吗?